门诊时间:24小时

门诊时间:24小时 预约咨询电话:0532-80910811

预约咨询电话:0532-80910811

发布时间:2025年08月05日

发布时间:2025年08月05日 浏览:1503次

浏览:1503次

与框架眼镜相比,角膜塑形镜(OK镜)能更有效地控制近视度数增长,也少了很多束缚。不仅如此,OK镜仅需在夜间配戴,白天就能在不戴任何眼镜的情况下保持清晰的视力。这些显而易见的优势,让角膜塑形镜(OK镜)日渐走红,配戴的人群也越来越广泛。

不过,OK镜是直接接触眼睛的,需要科学的验配,以及正确的配戴和护理,才能确保其安全性和有效性。

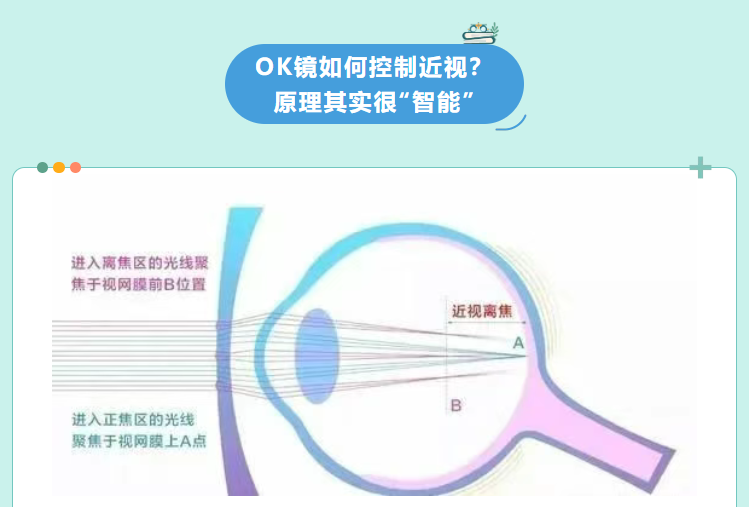

OK镜(角膜塑形镜)是一种采用反转几何设计的硬性隐形眼镜,通过夜间配戴对角膜进行塑形。中央压平角膜,使中央区屈光力降低,白天摘镜后能清晰视物;中周部“提拉”角膜,让角膜形成“离焦圈”,延缓眼轴增长,从原理上控制近视发展。

优势:夜间配戴时以上,白天无需戴镜,适合学习、运动等场景,实现“防控+摘镜”,一举两得。

需满足这几个条件:

1、有年龄与健康门槛:年龄≥8岁(低龄儿童可能因卫生习惯差,或表达能力弱,配合程度差而增加风险);无活动性眼病(如角膜炎、过敏性结膜炎等),角膜形态和内皮细胞数量正常。

2、需要控制近视进展,以及自身屈光度合适:如果孩子近视每年增长>50度,或度数在100~600度之间(散光≤200度更理想,具体需结合角膜条件评估);父母有高度近视家族史,孩子近视进展可能更快,更需干预。

3、不愿戴框架眼镜,或孩子热爱舞蹈、运动,这些活动戴镜都不方便;其次有的孩子因学业压力难以保证足够户外活动时间,需借助工具防控近视。

第一步:规范验配,选对机构是前提。必须到有资质的医疗机构(如三甲医院、眼科专科医院),由专业医生评估角膜形态、度数等,避免去没有资质的机构验配,否则可能因参数不当损伤角膜。

第二步:佩戴操作“轻、净、稳”。戴镜前,用无香型肥皂洗手,擦干后取镜,观察镜片有无划痕和污渍;戴镜时,将镜片放在食指尖,确认正面(碗状),轻扒上下眼睑,将镜片贴在角膜中央,注意要保证镜片在角膜上放置稳妥后,才可缓慢放开牵拉眼睑的手指。摘镜时,滴入润眼液并瞬目数次,使镜片可以滑动,轻扒上下眼睑,确认镜片未黏附于角膜表面,右手持小吸棒,将镜片吸住后取出,避免暴力拉扯。

第三步:护理不当=“毁眼”!清洁误区:禁止用自来水、矿泉水清洗镜片,不清洁的水源可能含阿米巴微生物,增加角膜感染的风险;摘镜后的镜片必须用无菌生理盐水或专用护理液清洗,镜片浸泡需≥4小时。镜盒严禁长期不换,否则易滋生细菌;建议每3个月更换一次镜盒,每次使用前用护理液冲洗。

第四步:定期复查,比戴镜更重要。复查频率为戴镜后第1天、1周、1个月必须复查,之后每3个月一次;复查内容有检查视力,检查镜片磨损、蛋白沉积情况,评估角膜是否有水肿、点染(轻微点染多因操作不当或眼干,根据点染情况停戴以及使用角膜修复药物,均可恢复);监测眼轴的变化,根据数据的变化情况及时调整防控方案。

第五步:镜片寿命与更换时机。正常使用寿命为1~1.5年,若出现以下情况需及时更换:镜片划痕严重、变形;近视度数增长>50度,需重新验配调整新的参数。

规范操作下风险极低,但需注意感染概率,正规验配医疗机构中发生角膜感染的几率极低,多数为轻微上皮点染,通过适当护理或用药均可恢复。风险来源,90%以上的问题源于卫生习惯差(如用自来水洗镜、镜盒不更换)或未定期复查,导致小问题拖成大隐患。

户外活动:每天2小时是底线。即使戴OK镜,也需保证每天2小时户外活动(如课间远眺、放学后打球),自然光可刺激视网膜分泌多巴胺,延缓眼轴增长;冬季或学业忙时,可拆分时间(如每次20分钟,累计2小时)。

用眼习惯:“20-20-20”法则。近距离用眼(看书、写作业、看屏幕)每20分钟,抬头看20英尺(约6米)外的物体20秒,放松睫状肌;书桌光线需充足,避免在昏暗环境下用眼。

配合其他防控手段,若因过敏、寄宿等原因无法戴OK镜,可切换为离焦框架眼镜或联合使用低浓度阿托品(需遵医嘱)。

OK镜是近视防控的“利器”

但不是“万能药”

孩子的视力保护需要

科学验配+规范护理+习惯干预多管齐下

若发现孩子戴镜后

畏光、眼红、眼痛、视力模糊

需立即停戴并就医,切勿拖延